|

|

Страница 6.

1-2-3-4-5-6

Подъезжали как раз к мосту через речку, лошадей поили.

Нарисовал мост, мужика с полным возом на паре лошадей.

«Кто два зайца имает, тот ни одного не поймает». Нарисовал мальчика и двух зайцев.

Михаил Васильевич встревожился неурочным приездом сына.

– Случилось что, Витя? – Улыбка робкая, плечи пообвисли, словно приготовились принять скорбную тяжесть.

– Нет, батюшка. Все хорошо! Обедать сели.

– Ты уж говори, если с ребятами что, – просительно сказал отец.

– Батюшка, все братья здоровы. С одним мною забота.

– С тобой? Да какая же с тобой забота? Виктор положил ложку, положил хлеб.

– Батюшка, я хочу художествам учиться. Меня и ректор на то благословил.

Отец тоже было перестал есть, а теперь у него и аппетита, кажется, прибавилось.

– Ешь, Витя! Ешь – остынет… Учиться художествам дело хорошее. Не противное богу.

После обеда попросил:

– Покажи мне твои рисунки.

Смотрел долго. Наконец поднял глаза на сына.

– Трудно сказать… Художником быть – мало. Люди, Витя, злые. Никогда этого тебе не говорил, но ты все-таки знай – злые. Художнику внимание нужно, тепло… А где его взять в чужом городе среди чужих людей… Ну, да с богом! Молиться буду за тебя.

Перекрестил.

Достал из стола шелковый кисет.

– Тут рублики складывал. Серебро, но мало… А больше нет, Витя… Ты уж прости меня – ничего не умел нажить. Ах, нищенство, нищенство!

– Спасибо, батюшка… Как-нибудь образуется с деньгами. Ты уж хоть об этом не печалуйся – образуется.

И было стыдно видеть, как страдает отец.

Провинция охоча до новых веяний. Просвещенное вятское общество наслышано было и о картинах Федотова, и о бунте «четырнадцати» в Академии художеств, и, главное, о том, что наконец-то – «русские пошли».

«Последний день Помпеи» – верх восторга, но опять-таки – Брюллов! Итальянец из русских. А ныне оказалось, что и свои кое на что способны: в литературе, музыке, живописи. Слух о способном юноше без всяких средств дошел до вятского губернатора.

Губернатору не очень понравилось, что хлопочут об этом юноше ссыльные поляки. Решил дело поправить, привлечь к судьбе таланта общественность.

В один прекрасный день объявили благотворительный аукцион, на котором разыгрывались две картины некоего семинариста по фамилии Васнецов. Одна картина называлась «Молочница», другая «Жница».

Сам «именинник» натянул белые нитяные перчатки, в добытом для случая сюртуке па извозчике отправился по именитым гражданам Вятки лично предлагать лотерейные билеты. Выручено было шестьдесят рублей. Одно не ясно: то ли лотерейные билеты покупались плохо, то ли уж так положено для провинции, но «Жница» попала самому губернатору, а «Молочница» Адаму Красинскому. Дальновидные были люди, понимали, что пути к бессмертию в памяти потомков неисповедимы. И угадали. Так помянем же господина Компанейщикова и его преосвященство Адама Красинского добрым словом.

В последний вечер Виктор Васнецов зашел попрощаться к учителю своему и наставнику Александру Александровичу Красовскому. Тот и обрадовался, и вроде бы затосковал.

– Петербург! Все, что живого есть в России, ныне там. Больше смотри, больше слушай, но вот тебе мой совет: ни па кого никогда не стремись походить. Умей оставаться самим собой.

Записал адрес своего брата-петербуржца. Напоил чаем, пошел проводить.

На улице преобразился, помолодел.

– Вот она наша Вятка. Но уж такая ли она заштатная? Собор Витберга, здания Дюссор де Невиля, Трифоновский монастырь.

Шли Вознесенской улицей.

– А этот деревянный дом, помяни мое слово, музеем станет. Здесь жил пронзительнейший человек России – Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Да и Герцен тоже наш, не по воле своей, как и Салтыков, но наш. И не одно дурное увозили эти славные люди Отечества нашего из вятского края. – Посмотрел с любовью, но и с тревогой на строго шагавшего рядом совсем уж замолчавшего Васнецова. – Каким бы петербуржцем ты ни стал, никогда не заносись над исконной родиной своей. Избави тебя бог от подобного пренебрежения – это погибель для всего светлого, что есть в человеке. Талант же – светом жив.

Привел в сад Жуковского. Поэт приезжал в Вятку в 1837 году, и об этом вятичи помнили. Посидели в беседке. Совсем уж свечерело. В воздухе носились летучие мыши.

– Славно помолчали, – сказал Красовский, – спасибо тебе, Васнецов.

– Александр Александрович!..

– Я знаю, что говорю. Хороший ученик для учителя все равно, что драгоценная жемчужина для ныряльщика. Не всякому выпадает счастье. Верю в тебя.

Пожал руку и тотчас ушел.

А Васнецову зябко стало, вдруг понял: один он теперь. Один в Петербург поедет, и в Петербурге тоже будет – один.

* * * Почему мы так внимательны к детству и отрочеству художника? Почему чуть ли не каждую крупицу живых воспоминаний, добытых из высказываний самого Виктора Михайловича, сохраненных в памяти братьев, сыновей, внуков, племянниц и племянников, бережно вкрапляем в нашу мозаику?

Детство – золотой ключик к творчеству любого художника и особенно художника русского.

Русские художники, все без исключения, происходят из своего детства. В самом абстрактном виде оно есть совесть и совестливость.

Совесть – понятие социальное, но она пробуждается в человеке отнюдь не в пору зрелости. Может, на детство как раз и приходится самый острый пик ее развития. Именно пик – снежной белизны и чистоты колпак с острой иглой на вершине. Этот пик пронизывает судьбу художника во все его времена. И хоть чем дальше, тем гуще заслоняют вершину облака терпимости, соглашательства, житейской мудрости, игла – прокалывает! Даже самых бессовестных и слоповопятых.

Как в завязях – будущее плода, так в детстве – устремления к высокому, к прекрасному, но и червоточина изъянов. И все, все, что дано личности, обремененной даром творца.

Жизнь, конечно, всему научит, но угодничать или стоять на своем, хоть убей, – человек обучается, и превосходно! – именно в птенячьи, от трех до семи-восьми лет.

Если детство закладывает фундамент самых общих человеческих ценностей, то отрочество и юность наполняют эти ценности живым социальным содержанием. Правда, до поры оно будет тяготеть к идеальному. Мерки юности только превосходные. И в утверждении, и в отрицании. Поэтому и задачи перед собой, исключительным, ставятся исключительные. Не всеми, конечно. Раннее осознание «обыкновенности», а то и «бездарности» ведет иногда к краху личности.

Дело тут не только в намеченном «потолке». Юность говорит: хочу быть учителем – не министром просвещения. Учитель – деятельность, министр – один из чипов, не самый высший, кстати. Юность говорит: буду солдатом, ибо нет выше долга, чем защита Отечества. Юность права. Можно быть счастливым сельским учителем и несчастным министром. Знающим себе цену унтер-офицером и сознающим свое ничтожество фельдмаршалом.

Толпа равнодушно проходит ныне мимо огромных полотен ректора Академии художеств Фиделино Бруни и благоговеет перед этюдами нелюбимого академией Александра Иванова.

Искусству служили оба, с верой и страстью, оба полагались на одни и те же формулы и принципы, выработанные академической традицией. Но один служил ого императорскому величеству и довольствовался восхищением знати, другой желал творением своим прославить имя народа своего, а за высший суд почитал суд своего художественного «я».

Но, может быть, все дело только в таланте? Ведь, в конце концов, тема «Явление Христа пароду» вполне отвечает духу Петербургской Академии художеств времен Бруни. Ото ведь работа по заданной теме. Правда, заданной самому себе. И все-таки разница между Бруни и Александром Ивановым огромная.

Бруни родился в Милане, но с младенчества жил в России, здесь учился и стал мастером. Он принимал участие в росписи двух самых замечательных храмов XIX столетия: храма Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Петербурге, последний, кстати, создавался по образу и подобию католического собора Петра. Свои картины на библейские мотивы, такие, как «Сотворение мира», «Введение первородного сына во вселенную», «Спаситель, вручающий апостолу Петру ключи от царства небесного» и т. п., Бруни писал в Италии, дабы насколько можно ближе быть к художественным идеалам. По академической концепции живопись – искусство подражательное, и Бруни был одним из самых замечательных подражателей. Обвинять чуждое нам время в непонимании чего-то – дело неблагодарное. Так было. Мы только с большей или меньшей страстью можем ныне следить за борьбой художественных идей, сочувствуя горьким мытарствам близких нам по духу художников. И еще мы можем, исходя из собственных понятий о красоте и назначении искусства, некогда гонимых объявить великими, а некогда великих – отставить в уголок и забыть.

Справедливость рано или поздно торжествует! Но однако ж во всяком торжестве есть свой изъян. С падением старой Академии не только у нас, но и во всем мире была потеряна страсть к учебе, к приобретению совершенного мастерства. Это был шаг к дилетантизму в искусстве, к процветанию трюкачества, всяческих спекуляций, к знаменитой, все оправдывающей формуле: «А я так вижу».

Вернемся, однако, к Бруни и Иванову.

Иванов тоже написал не Волгу и не Москву, но его Палестина и сам евангелический сюжет – русские. Все понятия здесь русские. О рабстве, о власти, о духовной красоте, и прежде всего о боге как о надежде на справедливость. Это были живые мысли о живых людях и для живых людей. Мысли русского художника для русского народа. Старая Академия вполне так и не поняла, что Иванов своей картиной впадал в величайшую ересь, ибо она-то, Академия, стремилась к избранной красоте для избранных.

Шаг к своему народу был сделан, но для созревающего национального самосознания чужая одежда, сколь бы она ни была великолепной, – чужая.

Это понимали многие, и прежде всего Федотов, отворивший своим искусством дверь в современную ему Россию. Федотов недолго был одинок. «Бунт четырнадцати» и Крамской вывели русское искусство на путь самоопределения.

Васнецов ехал в Петербург не для того, чтобы себя показать или, того пуще, ниспровергнуть старое, отжившее, он ехал научиться тому, что умеют господа художники. Он не знал еще, что Рябово, сидящее в нем, – это образ России и сама сущность русского искусства.

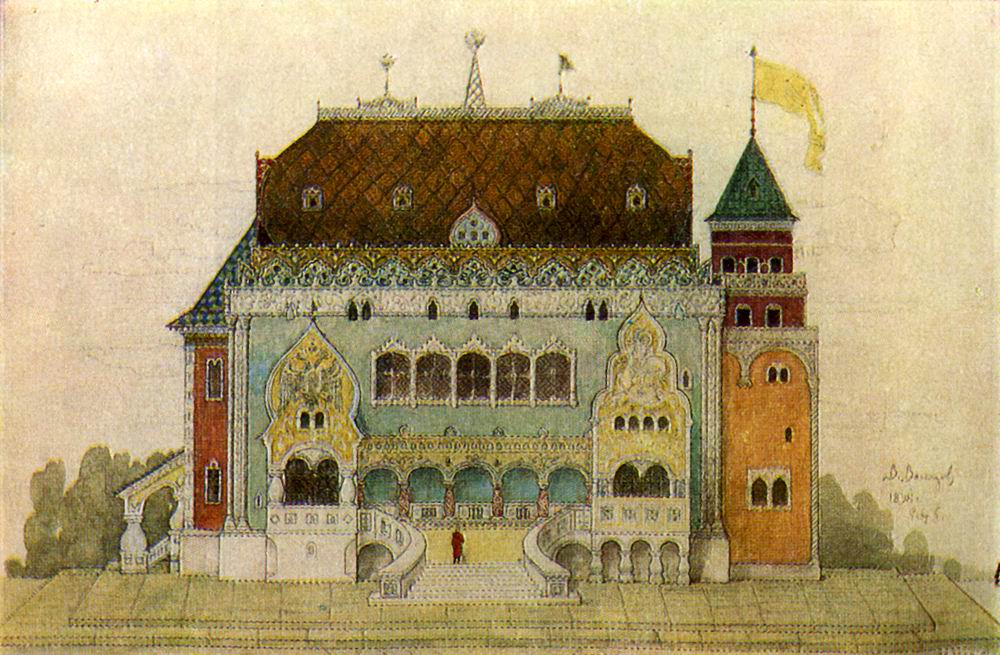

1-2-3-4-5-6  Гусляры. 1899 г. Холст, масло. |  Богатыри Васнецов В.М. |  В. М. Васнецов. Портрет отца М. В. Васнецова. Рис. 1870. |

|